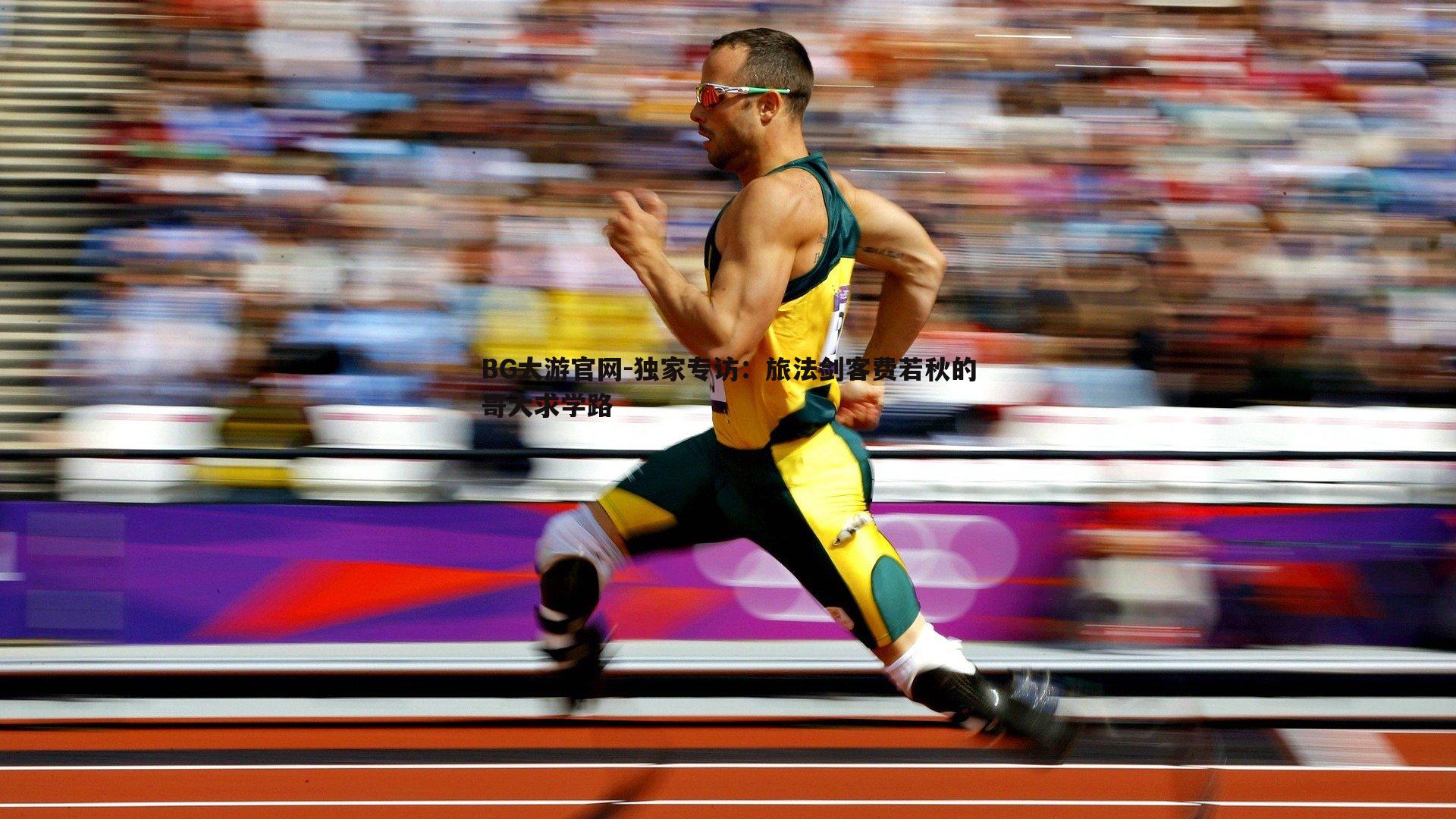

BG大游官网-独家专访:旅法剑客费若秋的哥大求学路

旅法剑客费若秋的哥大求学路,剑锋所指皆梦想

在纽约曼哈顿的晨光中,哥伦比亚大学的红砖建筑群静静矗立,与远处哈德逊河的波光交织成一幅学术与都市交融的画卷,在这座以思想自由闻名的象牙塔里,一位身背剑袋的东方身影匆匆穿过林荫道,她的步伐轻快而坚定,仿佛每一步都踏在梦想的轨迹上,她,是BG大游官网费若秋——一位从法国职业剑坛转身,奔赴哥大求学的中国击剑运动员。

本报独家专访了这位被誉为“旅法剑客”的年轻姑娘,听她娓娓道来从巴黎的剑道到纽约的课堂,如何以手中之剑劈开人生的新篇章。

巴黎的荣光:职业剑坛的淬炼与转身

费若秋的击剑生涯始于童年,受父亲影响,她6岁便拿起花剑,从此与这项“格斗中的芭蕾”结下不解之缘,16岁那年,她独自远赴法国,加入巴黎一家知名击剑俱乐部,开始了职业运动员的生涯。“在法国的日子,每一天都像在熔炉中锻造,”费若秋回忆道,“清晨5点起床训练,下午学习语言,晚上复盘比赛录像,欧洲是击剑的圣地,但竞争也残酷到令人窒息。”

在法期间,她斩获多项青年赛冠军,并于2019年入选法国联赛全明星阵容,被誉为“东方黑马”,荣耀背后,是她对未来的深思。“击剑教会我专注与韧性,但我也渴望更广阔的世界,运动员的生涯短暂,我想为人生多铺一条路。”

2021年,她做出一个大胆决定:暂别职业赛场,申请美国大学。“很多人说我疯了,但我觉得,剑道之外的天地,同样值得探索。”

哥大的召唤:学术与体育的平衡之道

哥伦比亚大学向她抛来橄榄枝,不仅因她出色的击剑成绩,更因她在申请文书中展现的思辨力与跨文化视野,费若秋是哥大社会科学专业的大二学生,同时效力于校击剑队。

“哥大的学术压力不小,但这里的氛围让我着迷,”她笑着说,“教授会鼓励我们用哲学视角分析体育伦理,或是用经济学模型解读赛事运营,这些课程让我意识到,击剑不仅是竞技,更是文化、历史与人性的缩影。”

为了平衡学业与训练,她将时间管理做到极致:清晨6点至8点训练,白天上课、泡图书馆,晚上则用于团队会议或个人技术复盘。“有时在实验室熬到深夜,回到宿舍还要对着镜子练习步法,累吗?当然累,但当你看到论文成绩单上的A,或是比赛中的一记绝杀,那种成就感无可替代。”

哥大击剑队教练马克·汤普森评价她:“费若秋是罕见的‘学者型运动员’,她能用数据拆解对手的战术弱点,也能在团队陷入低谷时用一句庄子名言点燃士气,她的存在,让整个队伍学会了如何用头脑去比赛。”

剑锋所指:东西方文化的融合与碰撞

在费若秋看来,击剑是她连接东西方文化的桥梁。“在法国,我学会了欧洲剑派的优雅与谋略;在哥大,我则尝试用东方哲学重新理解这项运动。”她曾在课堂论文中写道:“《孙子兵法》中的‘形与势’,与击剑的虚实变幻异曲同工;而老子的‘柔能克刚’,恰恰解释了为何有时后退一步反而能制胜。”

这种文化融合也体现在她的日常中,她会向法国队友分享中国茶道,也会在感恩节时教美国同学包饺子。“体育无国界,但文化有根,我希望通过击剑,让更多人看到中国年轻一代的开放与自信。”

她的跨界经历正引发更多讨论,哥大体育社会学教授艾琳·莫里斯指出:“费若秋的案例打破了‘运动员等于单一技能者’的刻板印象,她证明,体育与学术可以相互赋能,而跨文化经历能催生全新的竞技智慧。”

未来的蓝图:从剑道到更广阔的人生赛场

谈及未来,费若秋的目光清澈而坚定。“我计划攻读体育管理硕士学位,未来或许创办一个跨国击剑教育项目,帮助年轻运动员实现体育与学业的双轨成长。”她坦言,2024年巴黎奥运会仍是心中的梦想,但已不是唯一目标。“如果机会来临,我会毫不犹豫重返赛场;但如果未能如愿,我也不会遗憾,因为哥大教会我,人生如同一场击剑比赛——胜负只是一瞬,而过程的积淀才是永恒。”

她的故事正激励着许多同样面临选择的年轻人,一位在哥大留学的中国学生表示:“费若秋让我看到,梦想可以有多重维度,我们不必被‘职业’或‘学术’的标签束缚,真正的成功,是活出属于自己的精彩。”

夕阳西下,费若秋收拾好剑袋,走向哥大图书馆,她的身影渐渐融入熙攘的人群,但那份从容与锐气却久久萦绕,正如她所说:“剑道虽窄,但人生很宽,无论未来走向何方,我手中的剑永远不会放下——因为它早已不是冰冷的钢铁,而是刻进骨血的勇气与智慧。”

从巴黎到纽约,从剑道到书斋,费若秋用一步一个脚印的坚持,书写着这个时代青年人的多元梦想,她的哥大求学路,恰似一记漂亮的“弓步刺击”——精准、优雅,且充满无限可能。

评论留言